La fiction de l'ONDAM - Une régulation sans pilote

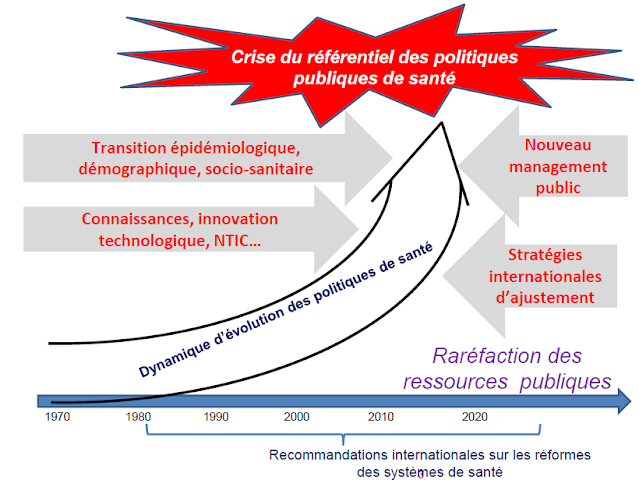

Figure 1: le trilemme des politiques de santé

La note de Pierre-Louis Bras pour Terra Nova est remarquable. Quelqu'un qui est considéré comme un expert du système ose poser la question de la régulation et de son incapacité actuelle à définir les besoins, la réponse adaptée et donc une ONDAM technique qui soit autre chose qu'un enfumage politique.- La régulation rationnelle et scientifique a tout son intérêt mais elle est aujourd'hui balbutiante: son modèle - à partir d'un modèle causal des déterminants de santé on décrit et on mesure les besoins et on planifie une offre qui va répondre à la demande qu'on définit sans les utilisateurs ni les professionnels - est aujourd'hui incapable de fonder les besoins en raison.

- La régulation par le marché a peut-être certains intérêts mais a beaucoup trop de défaillances pour constituer le modèle fondamental de régulation.

- La régulation professionnelle qui défend d'être la seule capable d'allier poiesis (production) et praxis (sens ou valeur de l'action qui est de répondre aux besoins... ou bien à la demande?)

- La régulation par les partie prenantes pourrait s'approcher de la démocratie, sans y adjoindre d'adjectif polluant, qui prendrait en compte autant que de besoin le point de vue des usagers et des associations. Mais personne pour le moment ne sait comment faire pour trouver un équilibre.

Toujours les mêmes querelles depuis la révolution française

Pourquoi ne peut-on jamais surmonter ce trilemme fondamental état, marché et professions et pourquoi rejoue-t-on sans cesse les débats aporétiques de la scène révolutionnaire?

- Parce que pour le moment tout le monde parle de besoins de santé comme s'ils allaient de soi alors que nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'articuler le champ de la santé publique avec celui de la médecine - ou de la clinique - pour inclure les professionnels du soin individuel - qui applique(nt) des savoirs abstraits à des cas concrets dans des pratiques prudentielles.

- Parce qu'on continue la surenchère politico-médiatique dans le "plus global que moi tu meurs"," plus biopsychosocial que moi tu meurs", "plus défenseur que moi des malades chroniques, des vieux, des malades mentaux, des handicapés, du care, des fragiles, des vulnérables, des mourants, tu meurs...

- Nos pauvres plans de santé publique se résument à 4 ou 5 priorités issues du lobbying, inévitable certes, mais qui ne s'appuie sur aucun jeu de données robuste.

Figure 2: à la recherche de la valeur des soins de santé

Les fonctions de l'hôpital: les composantes de la valeur des soins

Un vide abyssal saute aux yeux dès qu'on aborde la question des besoins, c'est l'absence d'un système d'information doté de catégories consistantes.

Robert Fetter, inventeur de la T2A aux USA, était un spécialiste de la production des entreprises et son approximation de la fonction de production de l'hôpital était grossière. Face à une définition purement curative de la fonction de l'hôpital, décrétant que les fonctions sociales et d'hébergement n'existaient plus, comment aurait-il pu inventer le contraire de ce qu'on lui prescrivait? Mais personne n'a fait évoluer son modèle depuis un demi-siècle. Voila bien le Bullshit management!

- Ne pas mourir prématurément

- Bénéficier de soins au long cours pour améliorer la qualité de vie

- Récupérer ou préserver un niveau de fonctionnement optimal

- Avoir une expérience positive des prestations et des soignants

- Bénéficier de traitements et de soins dans un environnement sécurisé et éviter les pertes de chances

Il est évident que les composantes n'ont de sens que reliées aux autres et pourtant on continue à nous faire croire qu'on produit des groupes homogènes de diagnostics?

Nos technocrates à courte vue ont voulu faire coller la segmentation temporelle des séjours - courts, moyens et longs - aux fonctionnalités de la valeur des soins.

- L'hôpital aigu c'est le soin curatif: la machine à guérir (depuis 1940) ,

- Les SSR c'est la réadaptation

- Les soins de ville, les soins chroniques en sanitaire ou médico-social, c'est pour l'art d'accommoder les restes, ces besoins dont on a décidé qu'ils ne faisaient pas partie du modèle de valeur de l'hôpital! Ubuesque!

Une prestation qui a du sens, doit répondre simultanément aux cinq fonctionnalités approchées par le NHS

Les professionnels au contact des patients et en tenant compte de leurs attentes organisent les soins en combinant ces fonctions, non selon des flux de travail abstraits et myopes définis par la production des résultats proposés par le contrôle de gestion.

Ne cherchez pas plus loin pourquoi nos médecins, soignants et managers lucides sont si désespérés, fuient et pourquoi l'on observe un telle baisse continue du taux de motivation, exponentielle depuis l'épidémie COVID.

Machines à guérir: de la régulation aux pseudo-marchés

En 1977 Georges Canguilhem publie dans le journal Le Monde un article intitulé "Les machines à guérir". Relions cette analyse à celle de Pierre-Louis Bras dur la régulation.

Pour renouveler le cadre conceptuel des soins de santé, il faut considérer d'un même regard la régulation macro du système de santé, sa gouvernance et le modèle de production prescrit pour les activités au niveau microéconomique. Il est indispensable d'articuler l'absence de pilotage politique du bateau ivre avec l'absurdité de la T2A à la française.

Cette articulation passe par la gouvernance définie par la loi HPST, pour le moment à peine modifiée à la marge. "L'argent suit le patient" est le dogme appliqué au nouveau management public des soins de santé individuels, mais pour quel service? Personne ne le sait puisque les prestations hospitalières ne se limitent en rien à la guérison d'une maladie aigue ou aux soins d'une maladie chronique malgré le credo de la "machine à soigner", introduit dès 1940. Quel est donc le produit que l'argent doit suivre? Quelles données a-t-on pour le savoir? Pour l'anticiper?

La réponse n’est pas de nature logique, elle est politique.

Les apories de la régulation marchande valent aussi bien pour les apories de la régulation démocratique ce que confirme bien l'approche néolibérale aux sens de la concurrence régulée par l'état. L'asymétrie d'information se conjugue au risque avéré de faire monter l'usager dans le système comme bras armé du régulateur comme le client est le bras armé de l'actionnaire (François Dupuy: la faillite de la pensée managériale). Comment éviter une transparence illusoire quand c'est une opacité croissante que nous constatons à notre niveau de petits techniciens de santé ? Qui gardera les gardiens des données?

Un système, en utilisant une métaphore organique, a des boucles d'autorégulation inconscientes que la régulation consciente ne peut jamais compenser si elles sont détruites, comme dans la maladie de Parkinson où la pyramide de commandement du mouvement volontaire s'épuise à ramer contre un système nerveux où toute fluidité du mouvement a disparu.

La régulation professionnelle a certes au niveau macro ses limites corporatistes au sens négatif du terme, celui de la défense excessive des intérêts catégoriels.

Mais ce que détruit surtout le pilotage par les coûts au niveau macro, et les pseudo-marchés au niveau micro, c'est la régulation professionnelle au niveau des coopérations micro-systémiques: au contact du patient que servent nos équipes et au niveau de l'organisation des soins (cure et care) puisque les logiques professionnelles conditionnent l'organisation des soins de façon radicalement différente de la logique managériale portée par le triple dispositif ONDAM-LFSS / gouvernance post-loi HPST / T2A. Cette trilogie ne peut que conduite à exclure la logique professionnelle des trois niveaux macro, méso et micro-systémiques.

Tout ça apparaît très simplement en mettant bout à bout organisation professionnelle de Mintzberg, le second Eliott Freidson, celui du professionnalisme que Frédéric Pierru et Florent Champy nous ont fait découvrir, les pratiques prudentielles fondées sur la sagesse pratique, les compétences clés de l'économie de la connaissance quand une régulation d'apprentis sorciers ne la détruit pas.

Le mythe de la compétition efficiente a la vie dure

Le mythe du pseudo marché qui tend miraculeusement vers la firme parfaite est une religion dont les croyants sont légions et qui permet de gober la fiction de l'ONDAM. L'effondrement de l'hôpital, des soins en ville et dans le secteur médico-social, accentué par l'épidémie, a-t-il fait litière de la yardstick competition que Michaël Porter tente de ressusciter sous forme de value based competition. Le mythe de la compétition efficiente en santé a la vie dure.

Mais si on n'y croit plus, alors on commence à se poser des questions, comme Pierre-Louis Bras, sur la définition des besoins, sur les effectifs nécessaires, sur le niveau de rémunération nécessaire, sur la qualité de vie au travail, sur les investissements. Peut-être (accès d'optimisme) que le moment COVID nous amène au bord d'un changement?

Comment a émergé la machine à soigner à l'opposé des besoins des malades et de la transition sanitaire?

S'agissant de "machine à soigner" il faut essayer de comprendre comment et pourquoi la fonction sociale et d'hébergement de l'hôpital s'est trouvée niée dans les objectifs prescrits, alors qu'elle reste bien réelle dans les objectifs opérationnels cure et care des soignants. Attention ici aux idéologies professionnelles amplifiées par certains politiques: on trouve autant de médecins care que d'infirmières purement cure ou d'assistantes sociales croyantes dans la fonction de production purement curative de l'hôpital. Cela dépend non seulement des disciplines médicales et des professions mais peut-être surtout des conditions et modes d'exercice.

Résumer la fonction de l'hôpital à guérir et soigner est une absurdité

Les auteurs sérieux, même Jean de Kervasdoué, l'introducteur célèbre du PMSI de la T2A en France, savent que résumer la fonction de l'hôpital à guérir et soigner est une absurdité et qu'il faut valoriser les autres fonctions qui sans cela sont des" OVNI": des objets de valorisation non identifiés. Cela permet d'aborder notamment les différences de fonction entre public et privé.

Une fois définies les fonctions: pourquoi pas celles du NHS et de l'OCDE (nomenclature fonctionnelle de l'ICHA, le système international des comptes de la santé) jusqu'à ce qu'on trouve mieux dans la littérature, n'importe quel MBA, même tombé du nid, sait qu'il faut les valoriser pour bien rendre le service.

La France ne considère pas, faute de système d'information, la fonction de réduction des incapacités: cela concerne pas seulement ma discipline mais bien entendu la gériatrie, la psychiatrie, au delà, toutes les disciplines et professions qui s'occupent de maladies chroniques susceptibles d'entrainer des limitations fonctionnelles à risque de handicap. Difficile de comprendre pourquoi. Essayons.

Entre 1940 et 1970 s'est élaborée la prescription de l'hôpital "machine à soigner". La loi Boulin de 1970 et lois de 1975 sur le handicap et le médico-social qui la suivent constituent une clé pour la séparation des soins et du social. L'Etat régulateur surfait-t-il alors sur l'anti-médecine d'Ilitch et la fin du grand enfermement de Foucault qui aboutira au "nouveau moyen âge psychiatrique"?

Le handicap considéré comme problème social et politique (état plus que processus) s'est transporté dans le champ médico-social, bientôt décentralisé, celui des "français du département" avec les lois de décentralisation. Notons que l'approche gérontologique a gardé une vision plus médicalisée (paternaliste pour certains) mais relativement intégrée du handicap de la personne âgée alors que pour les moins de 60 ans la vision démédicalisée a été prédominante, dans le but de laisser les orientations sous contrôle des associations et des familles et non à une vision médicale sous contrainte gestionnaire.

De ce fait les dysfonctionnements des parcours issus du dispositif législatif et réglementaire sont très différents selon l'âge; mais au fait, quand est-ce qu'on est vieux? A 60 ans?

Son coté sanitaire, la "perte d'autonomie" temporaire ou définitive s'est trouvée rayée des radars, du PMSI et des systèmes d'information du monde prescrit, alors que les épidémiologiste tentent d'analyser les incapacités dans la population (limitations fonctionnelles et restrictions d'activité), mais sans aucune connexion avec la trilogie rationaliser, planifier, contrôler qui guide notre NMP en santé et légitime l'ONDAM.

Filières inversées: le cercle vicieux

En revanche dans le monde réel il fallait bien organiser des "filières" pour mettre la poussière médico-économique sous le tapis, pour réduire les lits aigus et répondre fit à un T2A curative.

Tout était en place pour forcer le système à construire des "filières inversées", guidées par les contraintes de production de l'amont et non par les besoins personnalisés du patient, exactement comme Galbraith père le décrivait dans "le nouvel état industriel".

Comme le problème social et d'hébergement restait bien réel il a été externalisé sur les SSR, peut-être sur la psychiatrie qui gère à la fois son aspect aigu et post-aigu, non sans conflits.

Ceci empêche en permanence la détermination et la valorisation des fonctions des SSR, entre intégration verticale par l'aigu en flux poussés et différenciation des activités spécialisées qui seraient adaptées aux "besoins" à supposer qu'on sache les déterminer de façon un peu plus objective.

Imaginez un ingénieur à la fois suffisant et insuffisant qui concevrait d'en haut le système de santé: il aboutirait peut-être à la confusion de la segmentation temporelle des parcours et celle de fonctions de l'hôpital

- L'hôpital aigu s'occupe de traiter la maladie et de soigner au minimum pour produire des GHM; ce minimum vu de gestionnaire ne plait guère aux soignants, qui fuient.

- Les SSR, secteur aussi confus qu'exubérant est de plus en chargé de "dégager" les questions sociales et d'hébergement et ce quelle que soit la discipline d'autorisation

- La "ville" et le secteur médico-social sont censés accommoder les restes, les fonctions de la santé auxquelles on a de moins en moins répondu en amont du fait même de cette modélisation ubuesque. La ville est censée et un secteur social et médico-social bunkérisés sont censés mettre en place un système de soins et d'aide pérenne, étroitement intriqué aux politique d'accompagnement du handicap, bref tout ce dont on a prescrit à l'hôpital de ne pas s'occuper. CQFD. Cercle vicieux autobloquant.

La machine à soigner: une fiction dangereuse

La machine à soigner est avant tout un fantasme d'ingénieur Shadock au service d'un système politique qui cultive l'art d'ignorer les malheureux, les vieux et les handicapés.

Près de 50 ans après Fetter on n'a quasiment rien trouvé depuis pour améliorer son modèle centré sur le diagnostic? Paresse intellectuelle? Immobilisme français?

Serait-ce excessif de parler d'un nouveau moyen-âge sanitaire à force d'ignorer résolument et contre l'évidence les questions sociales?

Voilà pourquoi quand j'entends des perdreaux de l'année de la performance et autres "coordinateurs de parcours" et grand prêtres des dispositifs d'appui à la coordination nous donner des leçons sur le care, la responsabilité collective, la qualité déconnectée de tout moyen et la bientraitance, la moutarde me monte au nez.

Les composante de la valeur des soins sont inséparables de celles de l'accompagnement social

Tous les pays ont des problèmes de frontière quand il s'agit de tracer les nuances subtiles qui séparent malades et malheureux. Il suffit de lire les analyses sur les définitions et la comparabilité qui accompagnent les statistiques de l'OCDE.

Néanmoins, pour reconstruire l'hôpital, il faut simultanément reconstruire les soins de ville mais aussi l'action sanitaire et sociale.

Soigner les gens pour les laisser sans soins ni accompagnement après, mais aussi avant dans un cycle de maladies et conditions chroniques, ne peut conduire qu'à des résultats médiocres et désespérants pour les soignants comme pour les travailleurs sociaux.

Pour revenir sur la grande fragmentation française, citons Pierre Gauthier:

« L’action sanitaire et sociale, une transmission en danger », Empan, 2015/4 (n° 100), p. 15-23. Url : https://www.cairn.info/revue-empan-2015-4-page-15.htm

"le paysage sanitaire et médicosocial a été empoisonné pendant au moins vingt ans par le jeu combiné des lois Boulin du 31 décembre 1970 et « sociale » du 30 juin 1975, coupant le champ des politiques hospitalières du champ médicosocial. Cette dichotomie était directement inspirée par le souvenir honteux laissé par la prise en charge des personnes handicapées dans les hospices et les hôpitaux psychiatriques. Mais à la longue elle a conduit à des conflits négatifs de compétence dont furent victimes des catégories entières de malades qui relevaient à la fois de soins et d’un accompagnement social : malades mentaux stabilisés, personnes victimes de traumatismes crâniens, autistes. Je n’hésite pas à dire que les retards pris dans notre pays dans ce dernier domaine lui sont directement imputables (au-delà de la prévalence excessive d’une approche doctrinale). Cette coupure, peut être inévitable au début mais devenue perverse et gravement nuisible, a été abrogée progressivement dans les textes à partir du milieu des années 1990, puis dans une des ordonnances Juppé. On peut craindre que cette coupure, abrogée dans les textes, subsiste dans les têtes malgré l’affirmation très forte du principe de la fongibilité asymétrique qui ne peut que « doper » le secteur médicosocial (...)"

20 ans seulement? Gauthier semble ici très optimiste. Ni la loi HPST ni la "déconcentralisation", comme la nomme si bien Frédéric Pierru, n'ont rien changé à la fragmentation institutionnelle, financière et culturelle dénoncée par les rapports (dont le rapport Larcher) qui ont conduit à la création des ARS.

Nous ne pouvons que partager ce constat de Gauthier, y compris la prévalence excessive de l'approche doctrinale!